BOPA : quand l’innovation numérique rencontre le bloc opératoire - Carnot Télécom Société numérique

Née d’un rapprochement entre l’AP-HP et des chercheurs de l’IMT, notamment via les contributions d’IMT-BS et IMT Atlantique (composantes de l’institut Carnot TSN), la chaire innovation BOPA entend proposer des solutions numériques innovantes pour « augmenter » le bloc opératoire. Une démarche qui ne se résume pas à des considérations technologiques, puisque la chaire a également pour objectif de mieux comprendre les professionnels du bloc opératoire et leurs interactions.

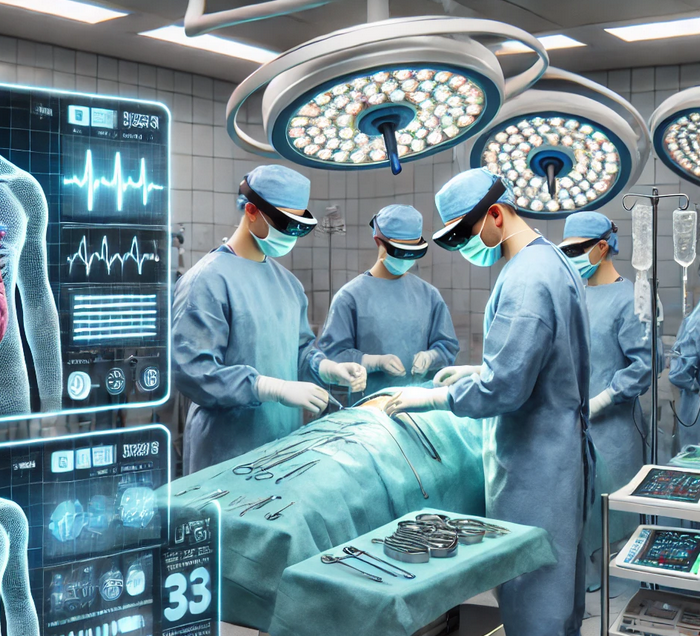

Face à la complexité du geste chirurgical, quelles aides peuvent procurer des technologies telles que l’intelligence artificielle, le big data, ou encore la robotique ? C’est cette question qui a poussé le professeur Éric Vibert, chirurgien spécialiste de la transplantation hépatique à l’hôpital Paul-Brousse, à se rapprocher de l’Institut Mines-Télécom. Des discussions qui ont abouti à la création, par l’AP-HP et l’IMT, de la chaire innovation Bloc OPératoire Augmenté (BOPA) , en janvier 2020. Son objectif : accélérer le développement de solutions technologiques permettant de faciliter le travail des acteurs du bloc opératoire et de renforcer la sécurité des patients.

Des outils numériques pour assister et former les praticiens

À cet effet, la chaire BOPA associe les expertises de ses deux partenaires fondateurs, ainsi que celles d’acteurs tels que l’Université Paris-Saclay, l’Inria, ou encore plusieurs start-up. Chacun travaille au développement d’innovations, à l’image de l’outil de téléexpertise chirurgicale mis au point dans le cadre de la chaire, auquel a contribué IMT Atlantique, autre composante du Carnot TSN. Ce dispositif, pouvant être utilisé pendant une opération, devrait permettre à un jeune chirurgien de recevoir des conseils de la part d’un confrère plus aguerri suivant son intervention à distance. De même, un autre projet vise à élaborer un assistant vocal, capable de fournir des informations aux praticiens dans l’exercice de leurs fonctions et de faciliter le compte-rendu opératoire.

BOPA s’intéresse également à la formation des professionnels de santé. Pour cela, les équipes de recherche souhaitent mettre au point des jumeaux numériques, qui aideraient aussi à la préparation des interventions chirurgicales. Un défi étant donné la grande diversité d’opérations possibles et d’organes ciblés, ceux-ci se déformant sous l’effet des gestes du chirurgien. Par ailleurs, la chaire envisage de développer une « boîte noire » enregistrant toutes les données relatives à une intervention, afin de les exploiter pour l’analyse postopératoire ou dans un but de formation.

Dans le cadre de la chaire, toutes ces innovations disposent d’un « terrain de jeu » idéal. En effet, l’hôpital Paul-Brousse, situé à Villejuif (94), met à la disposition des chercheurs un simulateur de bloc opératoire. Celui-ci doit permettre d’expérimenter les solutions en conditions proches de la réalité, de vérifier leur utilité, de les améliorer, ou encore d’abandonner rapidement celles n’apportant pas une véritable valeur ajoutée.

Coupler recherche technologique et sciences humaines et sociales

Néanmoins, les travaux menés par les équipes de BOPA ne se limitent pas au développement d’outils technologiques. La chaire vise aussi à mieux comprendre l’environnement du bloc opératoire, les personnes qui le composent et la façon dont elles interagissent, dans le but de proposer des solutions qui leur conviennent et les aident réellement – de véritables « augmentations », en somme. Pour y parvenir, elle s’appuie, entre-autres, sur l’expertise d’IMT-BS et de son département Langues et Sciences Humaines.

« Afin d’aider les professionnels du bloc opératoire, il est essentiel de connaître leur activité en situation, leur manière de faire face collectivement aux aléas du réel », expose Gérard Dubey, professeur de sociologie à IMT-BS. « Par exemple, le projet de « boîte noire » a suscité l’opposition d’une partie des praticiens qui craignaient d’être surveillés et de voir leurs échanges, notamment informels, être exploités par des acteurs extérieurs. Le terme « boîte noire » a d’ailleurs été abandonné, car perçu trop négativement. »

Pour ses travaux, le chercheur s’est appuyé sur son expérience de deux décennies dans le secteur… de l’aéronautique. « J’ai étudié l’impact de la numérisation et de l’automatisation de l’environnement de travail sur la culture de métier et l’identité professionnelle du personnel aérien, civil et militaire », précise-t-il. « Or, les deux domaines sont comparables, dans le sens où il s’agit de professions très qualifiées, d’activités à risque et comportant de nombreuses procédures. La question était donc de savoir si les méthodes employées dans l’aéronautique étaient transposables au monde du bloc opératoire. »

L’hétérogénéité du bloc opératoire

Par conséquent, Gérard Dubey est allé sur le terrain, à la rencontre de ces professionnels de santé. Il a ainsi pu se confronter à la réalité de plusieurs blocs opératoires, à commencer, bien sûr, par ceux de l’hôpital Paul-Brousse, mais aussi au sein des hôpitaux Necker-Enfants malades, Cochin et même de l’INO, à Rabat (Maroc). Ces observations in situ, complétées par des entretiens qualitatifs, ont fait l’objet de plusieurs rapports et articles de recherche. Ils ont également contribué à la co-organisation d’un colloque avec l’AP-HP, la chaire de philosophie à l’hôpital (CNAM) et le soutien du Carnot TSN, puis d’un ouvrage collectif, publié en septembre 2024 et intitulé Les coulisses de l’activité opératoire (Presses des Mines) .

Les travaux du chercheur mettent notamment l’accent sur l’importance capitale du travail préopératoire, lors duquel se joue une grande partie du succès d’une opération. « Se contenter d’observer les actions au bloc opératoire reviendrait à juger une pièce de théâtre en n’analysant que le jeu des comédiens en oubliant tout le travail de répétition en amont », illustre Gérard Dubey. « De même, les gestes d’un chirurgien ne constituent « que » la mise en application d’une stratégie longuement préparée en amont de l’intervention. »

De plus, le bloc opératoire se distingue par son hétérogénéité, ce qui rend difficile la transposition des méthodes de l’aéronautique, selon le chercheur. « Même s’il existe quelques points communs, les divergences entre les deux domaines sont nombreuses », analyse-t-il. « Par exemple, les salles d’opération diffèrent énormément les unes des autres, pour de multiples raisons : leur histoire spécifique et locale, la spécialité ou la sous-spécialité pratiquée (chirurgie du dur ou du mou), la grande variabilité individuelle des patients (biologique et biographique), etc. Là où l’aviation est plutôt standardisée, la chirurgie renferme une large diversité, donc une grande complexité, ce qui, finalement, reflète celle de l’anatomie humaine. »

Faut-il aller vers une automatisation totale du geste chirurgical ?

Dès lors, la technologie peut-elle s’adapter à une telle disparité et offrir des solutions entièrement automatisées, donc standardisées ? En réalité, pour Gérard Dubey, ce n’est pas réalisable, ni même souhaitable. « Il n’est pas souhaitable d’opposer une chirurgie « artisanale » à une pratique objectivable et normalisable » ( fondée seulement sur l’Evidence Based Medecine), met en garde le chercheur. « Les deux doivent, au contraire, exister conjointement, sans que l’une se substitue à l’autre. Il peut, bien sûr, être utile d’apporter une part d’automatisation dans la réalisation de gestes chirurgicaux. Mais elle ne doit pas devenir l’alpha et l’oméga : tout standardiser empêcherait de s’adapter à la singularité de chaque cas. Or, l’extrême variabilité des situations impose de savoir faire preuve de souplesse et de réactivité. » Ainsi, le bloc opératoire ne saurait être augmenté qu’en articulant intelligemment les savoir-faire humains incorporés et le potentiel des nouvelles technologies, algorithmiques notamment.

Un constat qui trouve un écho dans la problématique du rapport à l’erreur du chirurgien, autre thème majeur de la chaire BOPA. « Une erreur se définit comme un écart à une norme », note Gérard Dubey. « Or, dans un environnement aussi changeant que le bloc opératoire, il convient parfois de sortir du cadre défini pour effectuer le geste approprié. Vouloir éliminer l’erreur pourrait alors entraîner une rigidification du métier, au détriment des praticiens et, in fine, des patients. » De plus, quand bien même une telle évolution paraîtrait souhaitable, elle serait difficile à mettre en œuvre. En effet, une erreur s’explique rarement par une seule mauvaise décision humaine, mais plutôt par une suite d’événements difficilement lisibles en contexte (dans le temps ouvert de l’action) et parfois contradictoires. Mieux vaut ainsi parler « d’évènement indésirable » que d’erreur pour comprendre dans toutes leurs dimensions les conditions qui font qu’une action s’avère finalement appropriée ou non.

Aujourd’hui, les travaux de recherche de Gérard Dubey portent essentiellement sur les potentiels apports et impacts de la robotique organique. Ces nouveaux robots souples, déformables, bio-inspirés pourraient être utilisés dans de nombreux domaines tels que… la chirurgie, grâce à leur capacité à se mouvoir au sein d’un environnement fluide, élastique et fragile, comme le corps humain. Une façon, donc, pour le chercheur de prolonger sa contribution aux problématiques de la chaire BOPA.